華大在線訊(通訊員 王棣)近日,國際權威期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)以編輯推薦和(Editor Suggestion)形式發表了相對論重離子對撞機(RHIC)STAR實驗合作組的最新研究成果“RHIC金核金核碰撞中凈質子數漲落的精確測量”,同時被美國物理學會旗下的《物理》期刊作為亮點報道。

該研究對RHIC第二階段束流能量掃描(BES-II)中金-金核對撞產生的凈質子數漲落進行了高精度測量,為探索量子色動力學(QCD)相圖中的臨界點提供了關鍵實驗依據。我校STAR實驗團隊羅曉峰教授是該成果的主要作者之一,他與STAR實驗合作組的日本筑波大學、美國勞倫斯伯克利國家實驗室、印度國家科學與教育研究所、中國科學院近代物理研究所以及中國科學技術大學的科研人員合作共同完成了此研究工作。該研究成果于2025年9月29日正式發表, 美國布魯克海文國家實驗室第一時間對該成果進行了報道,報道中引用了羅曉峰教授對研究重要性的評論。

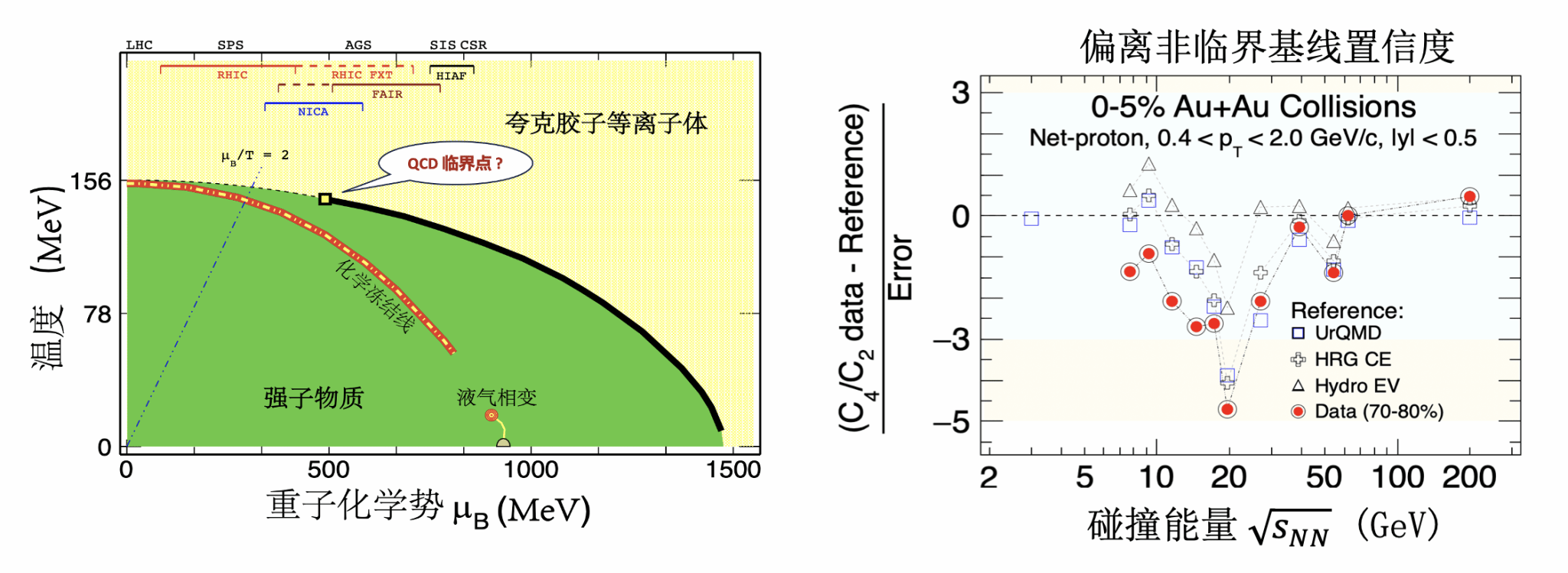

QCD臨界點的尋找是當前高能核物理領域的前沿課題。理論預言,強相互作用物質在高溫高密條件下會經歷從強子物質到新物質相-夸克膠子等離子體(QGP)的相變,臨界點或一級相邊界的實驗證據是最后證實QGP存在的充要條件。實驗中,逐事件凈質子數漲落被認為是識別QCD相變的重要觀測量。本次工作依托RHIC第二階段束流能量掃描(BES-II)實驗,采用升級后的STAR探測器收集的高統計量數據。系統測量了凈質子數分布的四階累積量及其比值,發現其在碰撞能量19.6 GeV附近顯著偏離非臨界模型基線,偏離置信度達到2–5倍標準差。該特征被認為是系統進入QCD臨界區域的可能信號。該成果為揭示宇宙早期極端狀態下的演化和物質性質提供了新線索,并將為未來探索高重子密度區QCD相結構和狀態方程打下重要基礎。

羅曉峰教授10多年來長期帶領團隊參與RHIC-STAR實驗,推動了凈質子數漲落分析方法的發展與完善,并在數據分析、系統誤差評估和物理解釋方面作出核心貢獻。課題組培養的張宇(廣西師范大學)和黃儀鴿博士負責了該研究成果的數據分析工作。

值得一提的是,在第二階段能量掃描(BES-II)中,STAR實驗除完成對撞模式下(7.7-19.6 GeV)的大規模數據采集外,還同步開展了固定靶實驗,覆蓋了從7.7 GeV一直到3 GeV的更低碰撞能量區間,使實驗可探測的重子化學勢上限從約420 MeV擴展到約750 MeV,大幅度拓展了QCD相圖高重子密度區域的探索范圍。此次發表的成果聚焦于對撞模式下的高精度測量,固定靶數據的分析工作正在穩步推進中。隨著后續分析結果的陸續發布,預計將進一步豐富對QCD臨界點及一階相變邊界的認識,并為揭示極端條件下核物質性質提供更加關鍵的實驗證據。

為了在高重子密度區核物質相結構、尋找QCD相變臨界點這一具有重大發現潛力的研究方向上占據領先地位、取得突破,世界各大科技強國紛紛建造大型加速器和粒子探測器、開展重離子碰撞實驗,其中包括德國FAIR的壓縮重子 (Compressed Baryonic Matter, CBM) 實驗(2028年試運行)、俄羅斯杜布納(Dubuna)聯合核子研究所NICA Multi-Purpose Detector (MPD)重離子對撞實驗(2025年試運行)、中國科學院近代物理所HIRFL-CSR External-target (CEE) 外靶實驗(2025年試運行)。我校積極加入了這些實驗并參與探測器研制和建造,研究團隊計劃繼續依托國內外大型加速器設施,在更低能區(2-8 GeV)開展實驗測量,以進一步尋找QCD相變臨界點并確認其在相圖中的位置。

該工作得到國家自然科學基金項目以及科技部重點研發項目資助。RHIC-STAR是位于美國布魯克海文國家實驗室相對論重離子對撞機上STAR實驗的大型國際合作組,由來自14個國家76個單位的745位科研人員組成。

(審讀人:趙蘊杰)